法院查封前,被执行人在房产上设定了大额抵押,到底要不要处置呢?这是困扰执行干警的一个难题,也已成为实现债权的一个“拦路虎”。

在成某与贾某民间借贷纠纷一案中,建邺法院执行干警便凭借司法智慧,探究真相、耐心沟通,充分发挥柔性司法功能,有效破解了这一难题造成的执行僵局,最大限度地保障了债权人的合法权益。

处置遇困,执行陷入僵局

执行干警查封贾某名下位于镇江的某不动产时发现:该房产上早已设定了大额抵押,且贾某如“人间蒸发”般失去联系。经初步评估,该房产的价值已低于抵押债权,即便进行拍卖处置,作为普通债权人的成某也几乎难以获得任何清偿。贾某名下已无其他可供执行财产,案件一时陷入僵局。

多走一步,破局掀开迷雾

面对困境,执行干警并未轻言放弃,而是积极开拓思路,果断调整策略,决定先摸清抵押“底牌”,再精准传导压力,于是,一场破局行动拉开帷幕。执行干警前往镇江市不动产登记中心调取了涉案房产抵押登记材料,并成功联系到抵押权人郭某,这才揭开了案件的“温情”面纱。

郭某自称是贾某小姨,贾某自幼丧母,由她抚养长大,因担心贾某“走歪路”,便在涉案房产上设定大额抵押,防止贾某“败家”。在查明这番深藏爱意的“虚假抵押”后,执行干警决定对郭某和贾某进行面对面约谈。在沟通中,郭某向法院表示歉意,并反复强调:“我是怕他误入歧途,希望他无论怎样都有一个家,绝对不是为了帮他规避、对抗执行!”贾某则表示目前确实无力偿还债务,希望法院能给予一定宽限期。

转机出现,“死结”变“活结”

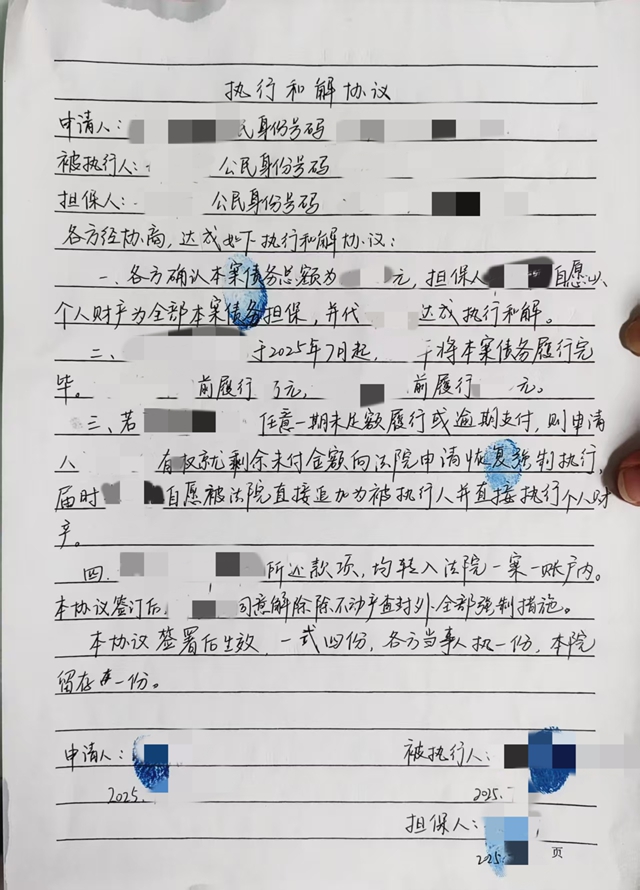

通过深入交流,执行干警感受到郭某对贾某的深厚感情,她将贾某视为己出,更想保住贾某的房子。于是,执行干警从情法交融的角度做起工作,积极引导双方达成和解。经多轮沟通协商,双方达成了分期履行和解协议:由郭某为贾某的债务提供执行担保,如未于2025年底前付清,郭某自愿接受法院的直接强制执行。

这份饱含亲情的和解协议,是执行干警践行“善意文明执行”理念的有益实践与生动体现。法院通过穿透式审查,厘清抵押的真相,同时灵活运用执行担保机制,以司法温度融化执行坚冰,为债务清偿注入“续航能力”,有效保障了双方的合法权益。